Юрий Любимов - одна из ключевых фигур в истории русского и европейского театрального искусства. В числе основных задач Лаборатории - собирание материалов о его режиссерском творчестве (архив Любимова разрознен) и их изучение. Интерес представляют не только знаменитые «таганские» спектакли Любимова, но и его многочисленные зарубежные постановки, о которых в России до сих пор мало что известно.

Спектакли Юрия Любимова напрямую связаны с современной ему общественно-политической и культурной ситуацией. По своему духу они оказались созвучны настроениям значительной части советского общества. Многочисленные письма зрителей в театр дают представление о влиянии Театра на Таганке на развитие гражданского общества. Историко-социологический интерес представляют и отношения театра с государством: история проведения спектаклей Любимова через цензуру, часто очень травматичная, далеко не всегда заканчивавшаяся успехом.

Творчество Юрия Любимова существовало в определенном культурном контексте, который влиял на него. В свою очередь постановки режиссера оказали влияние на развитие российского и мирового театра, поэтому в сферу научных интересов сотрудников Лаборатории попадают как спектакли его современников, так и тех режиссеров, в которых прослеживается влияние режиссёрского метода Любимова.

Лаборатория активно включена в образовательные программы НИУ ВШЭ. Студенты образовательной программы «Филология» работают в семинарах «Литература и театр» и «Язык драмы», студенты разных образовательных программ выбрали майнор "Театр с нуля" , минор по истории театра, общеуниверситетский факультатив «Режиссерский театр XX века», исследовательскую практику "Археология театра", многие стали участниками разнообразных проектов лаборатории: "Архив театра", "Театрализованная лекция", "Зарубежные критики о спектаклях Любимова", "Театральная видеотека" и другие.

Партнеры Лаборатории: Благотворительный Фонд Ю.П.Любимова, Российская государственная библиотека искусств (РГБИ), Центральная научная библиотека Союза театральных деятелей РФ, Электротеатр «Станиславский», Центр Андрея Вознесенского, Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля, Центр творческого развития детей и подростков «Арка Марка» Гослитмузея им. В.И.Даля, Дом-музей Б.Л. Пастернака, С.-Петербургский университет (филологический факультет, исследовательская группа Л.Бугаевой и Н.Семеновой), Уральский Федеральный университет (филологический факультет, исследовательская группа Т.А.Снигиревой), Associazione Culturale Tonino Guerra, Чешский культурный центр в Москве, Национальный музей Чехии, Библиотека Libri Prohibiti, Сахаровский центр, Власта Смолакова (Прага), Беатрис Пикон-Валлен (Национальный центр научных исследований, Париж), Хураман Новрузова (Стамбульский Университет изящных искусств. им. Мимара Синана, Турция), Марчелло Галлуччи (Университет Л'Акуилы, Италия), Орнелла Кальварезе (Университет Л'Акуилы, Италия), Марко Саббатини (Пизанский университет, Италия), Лийса Бюклинг (Хельсинкский университет, Финляндия), Роберт Чандлер (Лондон), Гектор Бриозо (Мадридский университет, Испания), Клуб русского языка и литературы, Университет Оломоуца (Чехия).

Маяки эпохи Оттепели: Андрей Вознесенский

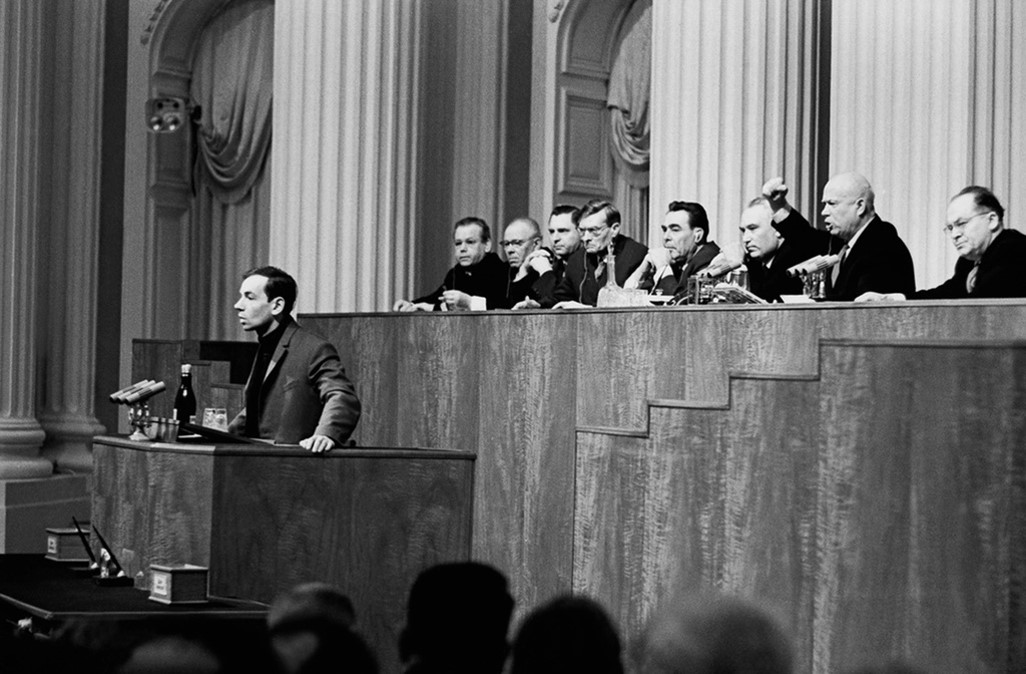

Так называлась лекция, которую Евгения Абелюк, сотрудник Центра цифровых архивных исследований, прочитала в лектории ВДНХ. Лекция вошла в цикл, посвященный культуре Оттепели. Речь шла о поэтическом буме, об официальных и неофициальных чтениях стихов у памятника Маяковскому, об учителях Вознесенского - Маяковском и Пастернаке, о значении для поэта офортов Гойи, о том, как в стихах Вознесенского проявилось его архитектурное мышление, и, конечно, о сценических воплощениях его стихов.

"...И я остался" (Ю. П. Любимов на войне и о войне)

"Я забыл, когда это было, до или после этого случая — когда нас по тревоге подняли ночью всех: «В ружо! В ружо!» — ну, все, кто служил, знают, что это такое, ночью. И по порядку номеров: не первый-второй, а первый-второй-третий-четвертый-пятый… и когда дошло до половины батальона: «Стой! Направо!» — их отвели в сторонку, и потом нам сказали: «Прощайтесь!» И как раз до меня это и дошло, и я остался, Муз. акц. а вся часть до меня ушла на фронт сражаться — зима была — в финской войне. И никто из них не вернулся. Все там и замерзли". Студенты, занимающиеся на майноре "Театральный медиатор", приняли участие в театрализованной читке. Это был рассказ о военной судьбе Ю. П. Любимова, о его спектаклях, посвященных войне - "Павшие и живые" и "А зори здесь тихие...", о том, как непросто шли они к зрителю через цензуру, о том, какими событиями стали... Режиссер - Тимур Бадалбейли, засл. арт. России, ученик Ю. П. Любимова

"Песня о Волге" Резо Габриадзе

Запись спектакля 1996 года заставляет всматриваться и вслушиваться - именно такой внимательности и требует постановка Резо Габриадзе. Каждая деталь на сцене подобрана с любовью и заботой. Это нежная и трагическая "песня", где трагедия войны, уничтожившей миллионы, соседствует с горем муравьихи, потерявшей своего муравьенка.

Оттепель знакомая и незнакомая

Оттепель как сложное культурное явление - эта тема стала предметом обсуждения в программе "Наблюдатель" (телеканал "Культура"). Участвовали: Евгения Абелюк, филолог, доцент НИУ ВШЭ, Дмитрий Хворостов, куратор выставки "Темная оттепель", Алексей Юдин, религиовед, исследователь спецхранения в библиотеках и Кирилл Светляков, искусствовед;. Ведущий: Андрей Максимов.

Октодрама по "Бесам"

Кто они — эти "бесы", что скрываются в глубинах нашего сознания? Как сталкиваются вера и безверие, любовь и ненависть, свобода и зависимость?

Режиссер Сергей Чехов уместил многостраничный роман Достоевского в один час спектакля, выбрав всего восемь героев из всего разнообразия персонажей "Бесов". В постановке они то сливаются в одно действующее лицо, то остро противопоставлены друг другу. Игра актеров и композиция спектакля произвела сильное эмоциональное впечатление на зрителей.

Сцена / текст

В Санкт-Петербургском университете прошла ежегодная большая конференция. в том числе посвященная литературе и театру. Как всегда, на ней выступили сотрудники Проектной лаборатории по изучению творчества Ю. П. Любимова и режиссерского театра XX-XXI вв. Евгения Абелюк и Татьяна Левченко.

Загадки "Пиковой дамы"

Давайте же сделаем ставки, испытаем судьбу и сдадимся на волю дамы пик! С Театральным киноклубом НИУ ВШЭ посмотрели постановку З.Нанобашвили по знаменитой и таинственной повести Пушкина "Пиковая дама". Зрителей взволновал главный персонаж истории Герман: горячо обсуждали, допустил ли герой роковую ошибку или его крах был предначертан злыми мистическими силами. Участники обратили внимание на волнующую музыку и роскошный минимализм спектакля.

Театральный киноклуб открыл сезон "Маскарадом"

Просмотр записи роскошной и зловещей постановки "Маскарада" в Александринском театре произвел впечатление на зрителей. Режиссер В.Фокин поставил свой спектакль в память о постановке Вс.Мейерхольда 1917 года. В этой работе В. Фокин соединил изящество уходящей императорской России с современной трактовкой персонажей и пьесы. Участникам запомнилась выверенная сценография: лифты, поднимающие исполнителей из-под земли на сцену, таинственные и пугающие витрины - то ли с куклами, то ли с людьми. Дискуссию вызвал образ Арбенина; размышляли над тем, что заставило его совершить преступление и можем ли мы сочувствовать герою, созданному режиссером В.Фокиным и актером П. Семаком.

Можно ли не забыть незамеченное?

Незамеченные и забытые имена театроведов и театральных критиков, не востребованные, но много говорящие ученому документы - тема конференции, которую провел Сектор театра Государственного института искусствознания совместно с Центральной научной библиотекой СТД РФ. Проектную лабораторию по изучению творчества Ю. П. Любимова и режиссерского театра представили Е. Абелюк и Т. Левченко.

Цифровой комментарий к художественному тексту и новый тип чтения

О том, как чтение с цифровым комментарием к художественному тексту (проект Социолит, НИУ ВШЭ) может изменить характер чтения, существенно углубить чтение, помочь читателю перенестись в описываемую эпоху, речь шла на Всероссийской научно-практической конференции "Цифровой и аналоговый текст в пространстве современного образования: конфликт или паритет?".